マメ科エンドウ属

10〜20℃

スナップ・絹さや・実エンドウなどのエンドウ類共通。品種により「つるあり」「つるなし」がある。

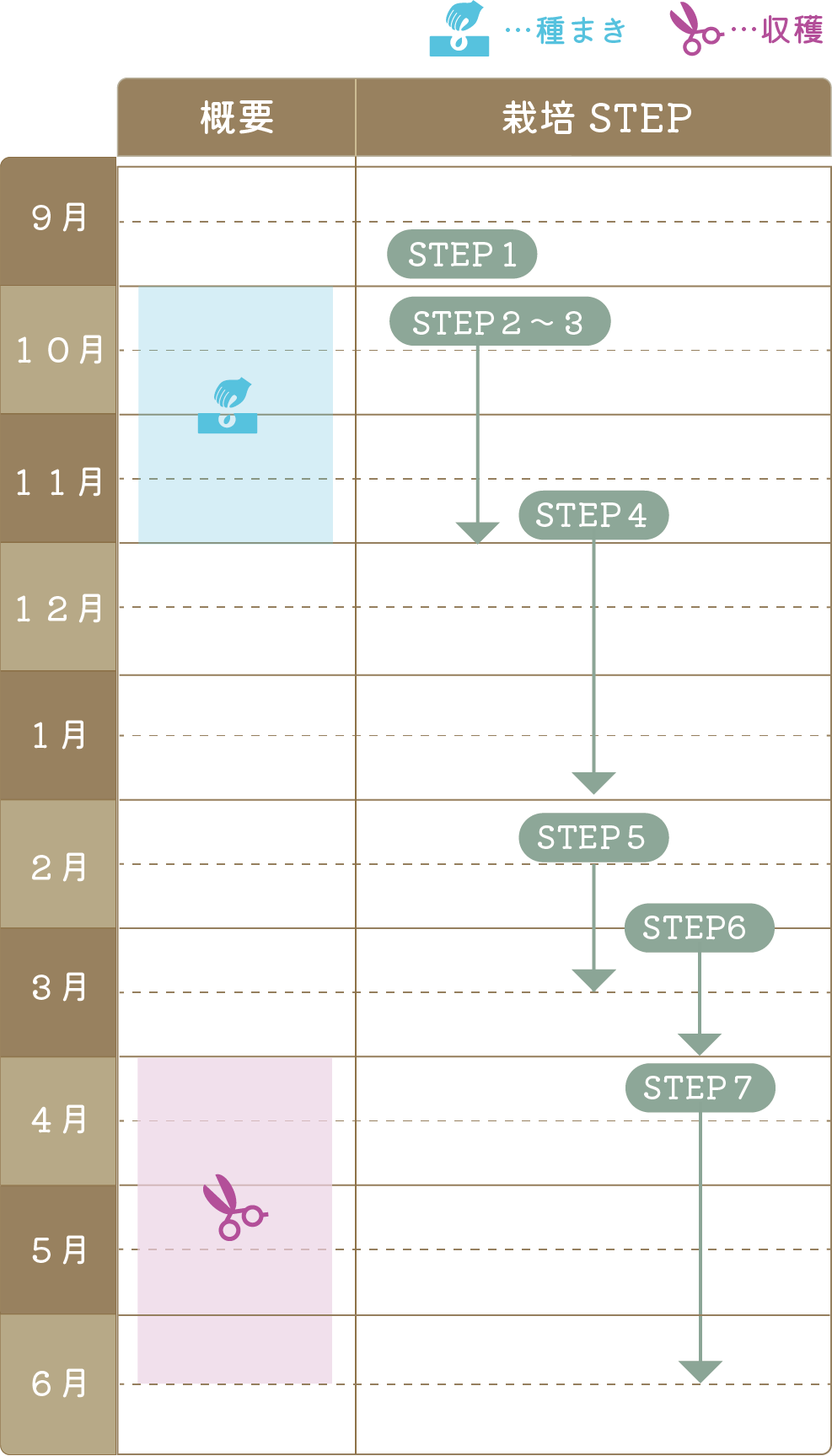

秋まき春収穫が一般的。春まき(3月〜4月)だと収穫は6月ごろ可能だが、梅雨が苦手なためやや難易度が高い。

※マメ科のため肥料は控えめにし(根につく「根粒菌」が窒素分を固定するため)、以前マメ科を育てた場所では

栽培しないように注意する(連作障害が起きるため)

●スタート:種(※豆)から ●栽培日数:120〜160日

土の準備・ウネ立て

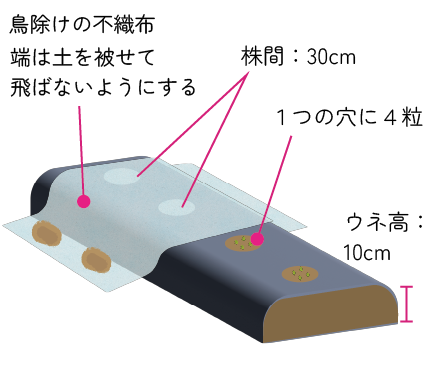

植え付けの2週間以上前に苦土石灰、1週間前に完熟堆肥・化成肥料を入れ、クワやスコップでよく耕し、2~3日放置して馴染ませる。 土が馴染んだら、幅60cm×高さ10cm程度でウネを立て、黒マルチをしておく。

▼肥料の目安量(1㎡あたり) ・苦土石灰 約150g ・完熟堆肥 約2kg ・化成肥料 約150g

種まき(点まき)

土づくりを終えたら種をまく。 株間を30cm程とってマルチに穴をあけ、1つの穴に3~4粒ずつまいていく。深さは3cm程度。 ※つるなし種の場合は、株間15cm前後で問題ない。

種をまいたら土が湿る程度に水を与え、その後上からごく薄く土をかける。さらに、鳥の食害を防ぐため、発芽までは上から防虫ネットや不織布をベタ掛けしておくとよい。

間引き

種まき後、4~5日程度で発芽する。 本葉が2〜3枚出てきたら、元気な1本または2本を残して間引く。

冬越し管理

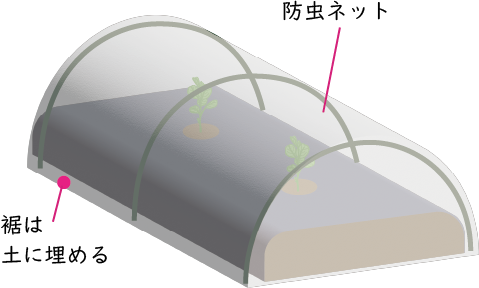

冬の間は、防虫ネットでトンネルをつくって保温しておくとよい。

苗の背丈が10cm程度で冬を越せると理想的(大きくなりすぎると寒風の被害を受けやすいため。冬場は背丈を伸ばすよりも、根を深く張り春に備える時期)。

水やりは土が乾いた時のみ与える。過湿は根腐れの原因になるため要注意。

水やりは土が乾いた時のみ与える。過湿は根腐れの原因になるため要注意。

仕立て(春の生育管理)

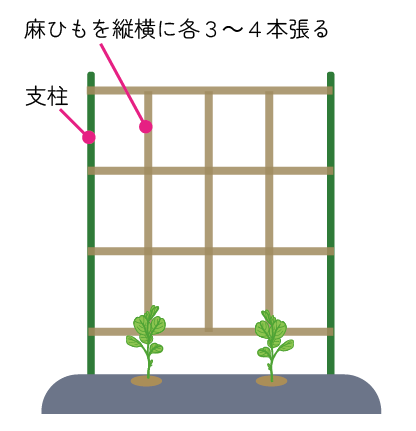

2月~3月になったら仕立てをはじめる。

1~2株ごとに90cm支柱を両端に立て、間に麻ひもを縦・横それぞれ3~4本格子状に張りめぐらせる。

※麻ひもの代わりに、市販のキュウリネットも使用可。

※つるなし種の場合は、ひもは2~3本でよい(株をもたれさせて支える程度)

苗からツルが伸びはじめたら、麻ひもにやさしく巻き付ける(添える程度に触れさせておけば自然と絡んでいくので、無理に巻き付けなくても問題ない)。

苗からツルが伸びはじめたら、麻ひもにやさしく巻き付ける(添える程度に触れさせておけば自然と絡んでいくので、無理に巻き付けなくても問題ない)。

ツルの整理・追肥

2月下旬〜3月に、追肥として化成肥料30g/㎡程度を株元の土に混ぜ込む。

暖かくなるとぐんぐんツルが伸びてくるので、なるべくまっすぐ上に伸びるように誘引していく。

※枝が絡み合うと日当たりが悪くなり、実つきが悪くなるため。

また、実がつきやすいのは、主軸から1回目に枝分かれした技(第1次分枝)。

枝分かれが増えるごとに実が少なくなってくるため、3月下旬~4月頭以降に脇に出てきた枝はカットする。

また、実がつきやすいのは、主軸から1回目に枝分かれした技(第1次分枝)。

枝分かれが増えるごとに実が少なくなってくるため、3月下旬~4月頭以降に脇に出てきた枝はカットする。

開花期

花が咲いてから約2〜3週間で収穫期に入る。 この時期(4月頭~)は、やや水を多めに与え、乾燥させないように注意。

収穫

実が出来始めたら、若いうちにこまめに収穫すると長く楽しめる(実をつけたままにしすぎると株が疲れ、次の結実が止まってしまうため)。 <収穫の目安> 絹さや:莢の中の実がふくらむ前。 スナップ:莢がふくらみ始めた頃。 実エンドウ:莢が太り、中の実のふくらみが外からわかるほど育った頃。